目录

快速导航-

| 直面人工智能新技术,书写文艺工作新篇章

| 直面人工智能新技术,书写文艺工作新篇章

-

研究 | 新时代背景下辽宁红色历史题材舞蹈的编创路径

研究 | 新时代背景下辽宁红色历史题材舞蹈的编创路径

-

研究 | 红色音乐文化在当代社会的传播路径

研究 | 红色音乐文化在当代社会的传播路径

-

研究 | 场景理论视域下咸阳马栏红色文化的传播路径研究

研究 | 场景理论视域下咸阳马栏红色文化的传播路径研究

-

研究 | 古韵新生:“第九艺术”传播中华优秀传统文化的理路探析

研究 | 古韵新生:“第九艺术”传播中华优秀传统文化的理路探析

-

研究 | 荀子乐教与道德修养

研究 | 荀子乐教与道德修养

-

研究 | 从用韵看宋代《八声甘州》词调的声情关系与审美风格

研究 | 从用韵看宋代《八声甘州》词调的声情关系与审美风格

-

研究 | 20世纪西方现代主义音乐流派对中国民族音乐创作的

研究 | 20世纪西方现代主义音乐流派对中国民族音乐创作的

-

研究 | 口头程式理论视阈下的南闸民歌研究

研究 | 口头程式理论视阈下的南闸民歌研究

-

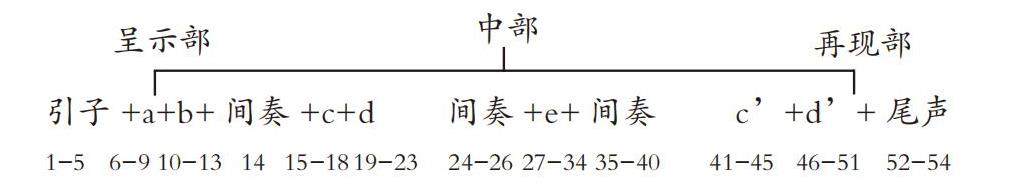

研究 | 艺术歌曲《诔词》的创作特征和演唱分析

研究 | 艺术歌曲《诔词》的创作特征和演唱分析

-

研究 | 双簧管簧片的发展研究

研究 | 双簧管簧片的发展研究

-

研究 | 钢琴曲目中的民族文化特征解析与演奏诠释

研究 | 钢琴曲目中的民族文化特征解析与演奏诠释

-

研究 | 论贝多芬钢琴奏鸣曲

研究 | 论贝多芬钢琴奏鸣曲

-

研究 | 音乐和舞蹈的融合在表演中的呈现

研究 | 音乐和舞蹈的融合在表演中的呈现

-

研究 | 梅西安音乐创作的研究综述

研究 | 梅西安音乐创作的研究综述

-

研究 | 浅谈现代社会多舞种训练对舞者身体运动表现的影响与挑战

研究 | 浅谈现代社会多舞种训练对舞者身体运动表现的影响与挑战

-

研究 | 新媒体在文化传播中的应用与发展

研究 | 新媒体在文化传播中的应用与发展

-

研究 | IP形象在二次元文化中的展现与研究

研究 | IP形象在二次元文化中的展现与研究

-

传承 | 陕北秧歌与文旅产业融合创新发展研究

传承 | 陕北秧歌与文旅产业融合创新发展研究

-

传承 | 乡村振兴背景下赤壁茅坪花鼓戏的保护与传承路径研究

传承 | 乡村振兴背景下赤壁茅坪花鼓戏的保护与传承路径研究

-

传承 | 感官·情感·记忆:“非遗”原生态场景的沉浸式影像建构

传承 | 感官·情感·记忆:“非遗”原生态场景的沉浸式影像建构

-

传承 | 非遗“巴山背二歌”的民间艺术与传承价值研究

传承 | 非遗“巴山背二歌”的民间艺术与传承价值研究

-

传承 | 广西金秀盘瑶音乐融入钢琴作品的创作研究

传承 | 广西金秀盘瑶音乐融入钢琴作品的创作研究

-

传承 | 舞蹈生态语境下独龙族剽牛舞的保护与发展策略

传承 | 舞蹈生态语境下独龙族剽牛舞的保护与发展策略

-

创作 | 琉璃梦

创作 | 琉璃梦

-

翻译 | 多模态视角下刘三姐歌谣的对外译介研究

翻译 | 多模态视角下刘三姐歌谣的对外译介研究

-

翻译 | 文化翻译视域下湖湘茶文化外宣英译研究

翻译 | 文化翻译视域下湖湘茶文化外宣英译研究

-

翻译 | 广西民俗节庆活动英译研究

翻译 | 广西民俗节庆活动英译研究

-

评论 | 诗意武侠:电影《刺客聂隐娘》的诗意美学与留白叙事

评论 | 诗意武侠:电影《刺客聂隐娘》的诗意美学与留白叙事

-

评论 | 传播学视角下《我的阿勒泰》的影视改编

评论 | 传播学视角下《我的阿勒泰》的影视改编

-

评论 | 小说《红字》的电影改编优势

评论 | 小说《红字》的电影改编优势

-

评论 | 社会语境下的女性电影发展态势

评论 | 社会语境下的女性电影发展态势

-

评论 | 深渊中的畸变者

评论 | 深渊中的畸变者

过往期刊

更多-

名家名作

2025年31期 -

名家名作

2025年30期 -

名家名作

2025年29期 -

名家名作

2025年28期 -

名家名作

2025年27期 -

名家名作

2025年26期 -

名家名作

2025年25期 -

名家名作

2025年24期 -

名家名作

2025年23期 -

名家名作

2025年22期 -

名家名作

2025年21期 -

名家名作

2025年20期 -

名家名作

2025年19期 -

名家名作

2025年18期 -

名家名作

2025年17期 -

名家名作

2025年16期 -

名家名作

2025年15期 -

名家名作

2025年14期 -

名家名作

2025年13期 -

名家名作

2025年12期 -

名家名作

2025年11期 -

名家名作

2025年10期 -

名家名作

2025年09期 -

名家名作

2025年08期 -

名家名作

2025年07期 -

名家名作

2025年06期 -

名家名作

2025年05期 -

名家名作

2025年04期 -

名家名作

2025年03期 -

名家名作

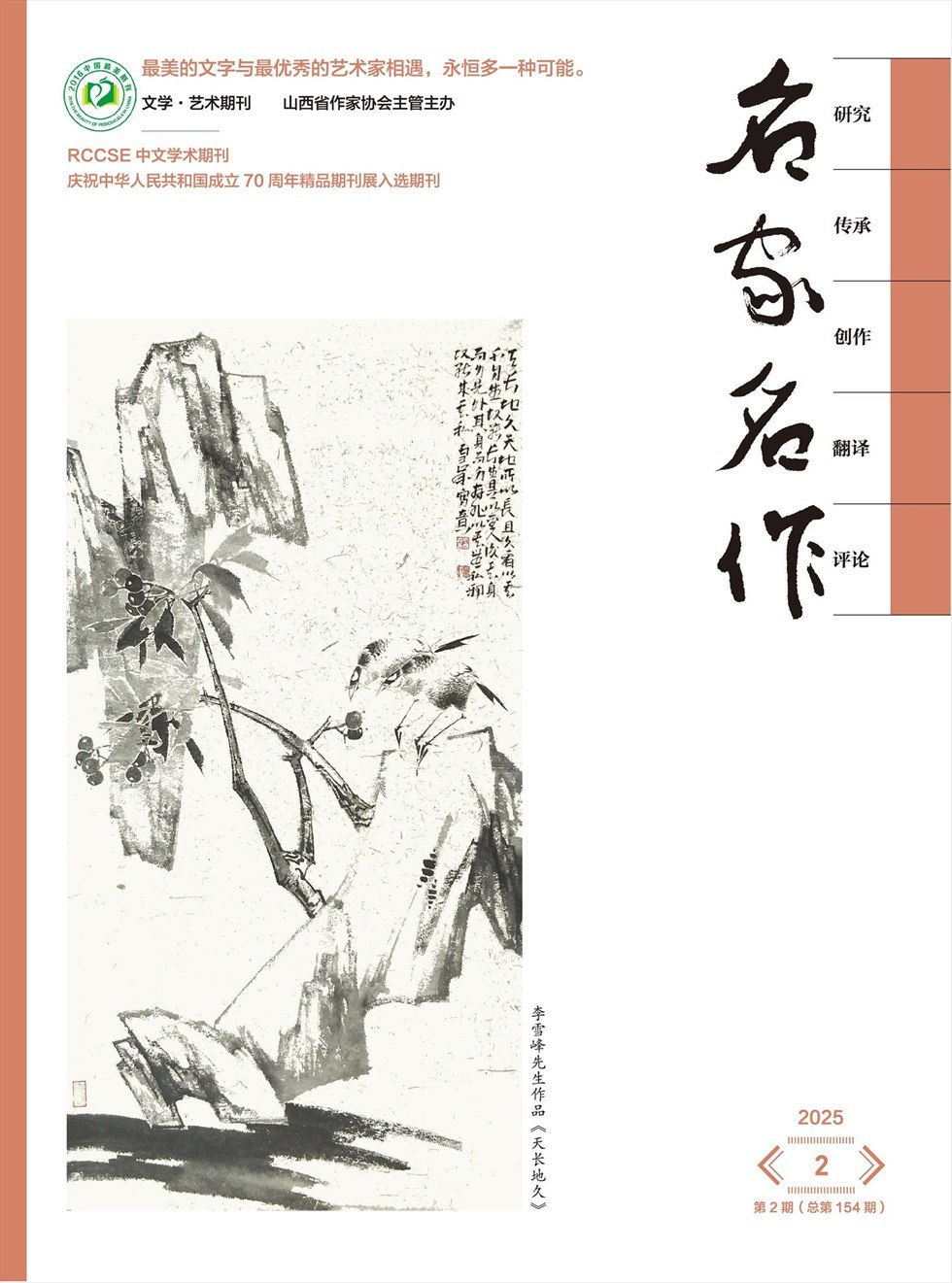

2025年02期 -

名家名作

2025年01期

登录

登录