目录

快速导航-

卷首 | 当孩子深陷抑郁,父母该如何应对

卷首 | 当孩子深陷抑郁,父母该如何应对

-

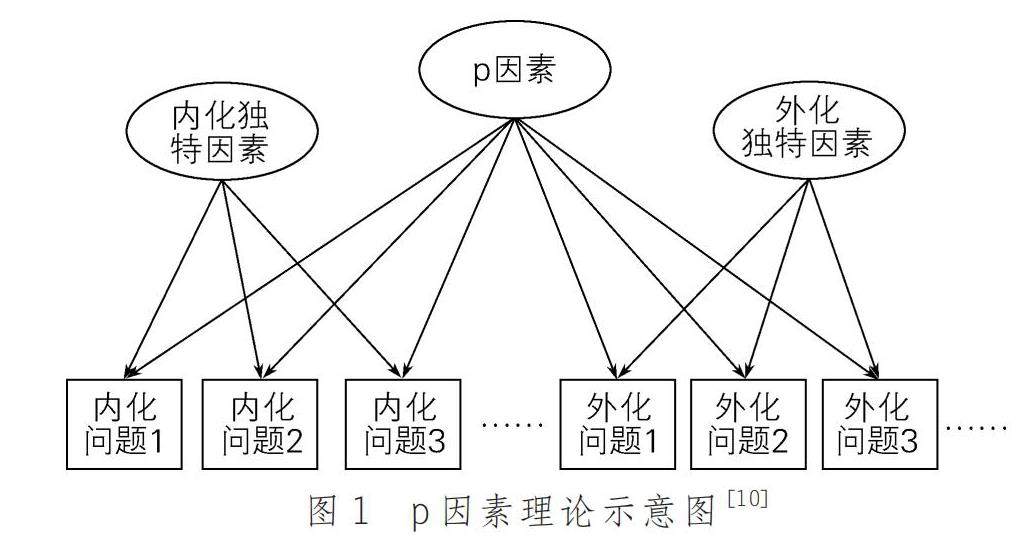

学术空间 | 儿童青少年情绪和行为问题共患状况及防治对策

学术空间 | 儿童青少年情绪和行为问题共患状况及防治对策

-

研究实践 | 中小学心理教师危机干预胜任力现状调查及策略建议

研究实践 | 中小学心理教师危机干预胜任力现状调查及策略建议

-

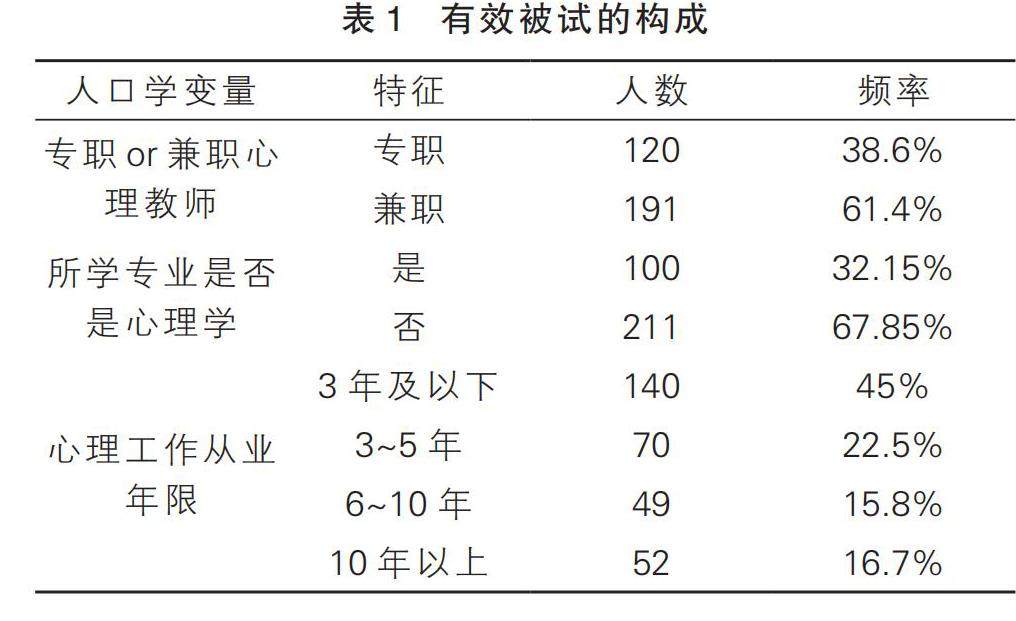

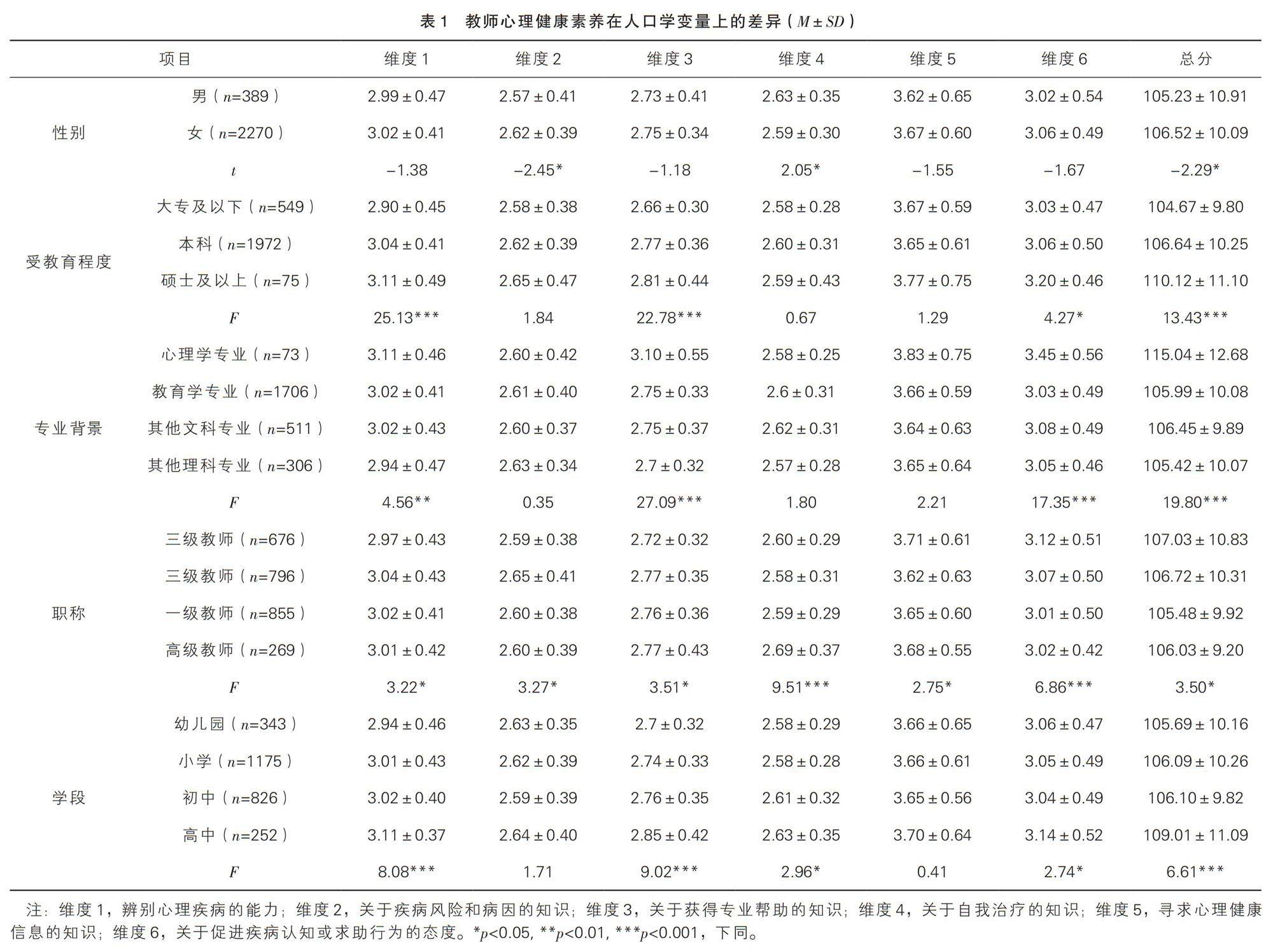

研究实践 | 河南省中小学教师心理健康素养现状调查

研究实践 | 河南省中小学教师心理健康素养现状调查

-

课程思考 | 成为“剧中人”

课程思考 | 成为“剧中人”

-

活动设计 | 生命的心动时刻

活动设计 | 生命的心动时刻

-

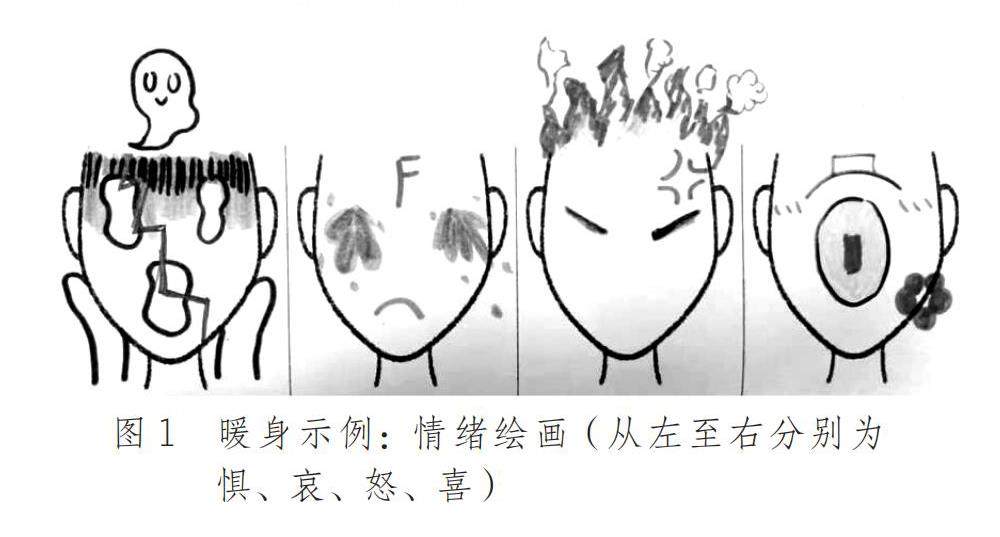

活动设计 | 好好哭泣,好好生活

活动设计 | 好好哭泣,好好生活

-

活动设计 | 以终为始,延展生命的宽度

活动设计 | 以终为始,延展生命的宽度

-

校园心理剧 | 友谊花店

校园心理剧 | 友谊花店

-

咨询方略 | 表达性写作:用文字编织心灵的愈合之路

咨询方略 | 表达性写作:用文字编织心灵的愈合之路

-

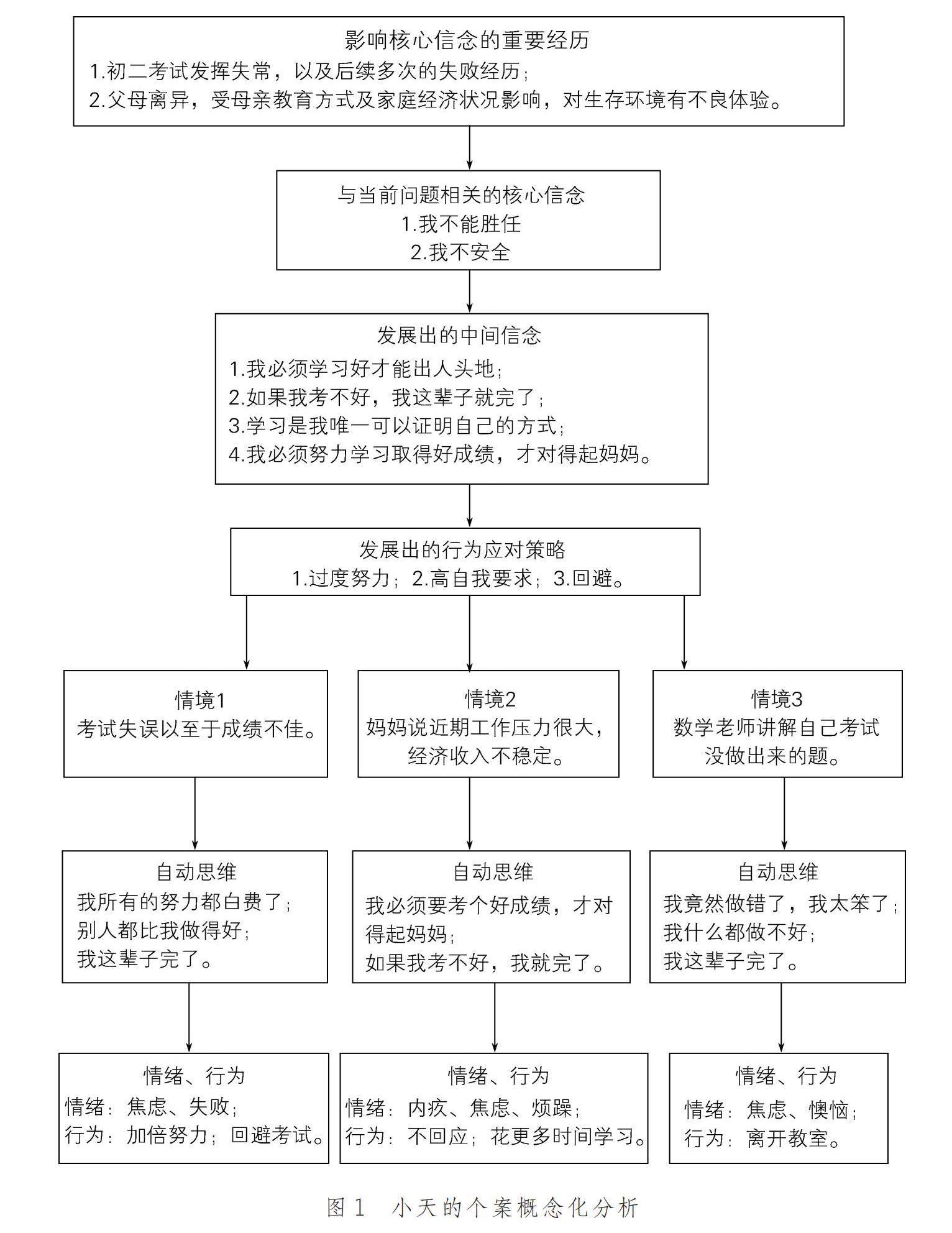

辅导个案 | 打破认知模式,建立积极循环

辅导个案 | 打破认知模式,建立积极循环

-

辅导个案 | 课堂中突然失控的男孩

辅导个案 | 课堂中突然失控的男孩

-

生涯教育 | 数字化赋能生涯教育新征途:机遇、挑战与实践路径

生涯教育 | 数字化赋能生涯教育新征途:机遇、挑战与实践路径

-

一线快递 | 生成式人工智能在高中心理健康教育中的创新应用及风险挑战

一线快递 | 生成式人工智能在高中心理健康教育中的创新应用及风险挑战

-

一线快递 | 交叠影响域理论视角下家校社合作应对校园欺凌的策略

一线快递 | 交叠影响域理论视角下家校社合作应对校园欺凌的策略

-

班级心育 | 正面管教在抑郁症休学返校学生管理中的应用

班级心育 | 正面管教在抑郁症休学返校学生管理中的应用

-

班级心育 | 隐喻故事在中学“问题学生”转化中的应用

班级心育 | 隐喻故事在中学“问题学生”转化中的应用

-

五育并举 | 利用个性化体育课程培养高中生良好心理素质

五育并举 | 利用个性化体育课程培养高中生良好心理素质

-

教师成长 | 以“12345”卷入式教师先学研修模式打造心理名师工作室

教师成长 | 以“12345”卷入式教师先学研修模式打造心理名师工作室

-

家教心主张 | 智慧亲子沟通的正确打开方式

家教心主张 | 智慧亲子沟通的正确打开方式

-

| 封面人物档案

| 封面人物档案

过往期刊

更多-

中小学心理健康教育

2025年31期 -

中小学心理健康教育

2025年30期 -

中小学心理健康教育

2025年29期 -

中小学心理健康教育

2025年28期 -

中小学心理健康教育

2025年27期 -

中小学心理健康教育

2025年26期 -

中小学心理健康教育

2025年25期 -

中小学心理健康教育

2025年24期 -

中小学心理健康教育

2025年23期 -

中小学心理健康教育

2025年22期 -

中小学心理健康教育

2025年21期 -

中小学心理健康教育

2025年20期 -

中小学心理健康教育

2025年19期 -

中小学心理健康教育

2025年18期 -

中小学心理健康教育

2025年17期 -

中小学心理健康教育

2025年16期 -

中小学心理健康教育

2025年15期 -

中小学心理健康教育

2025年14期 -

中小学心理健康教育

2025年13期 -

中小学心理健康教育

2025年12期 -

中小学心理健康教育

2025年11期 -

中小学心理健康教育

2025年10期 -

中小学心理健康教育

2025年09期 -

中小学心理健康教育

2025年08期 -

中小学心理健康教育

2025年07期 -

中小学心理健康教育

2025年06期 -

中小学心理健康教育

2025年05期 -

中小学心理健康教育

2025年04期 -

中小学心理健康教育

2025年03期 -

中小学心理健康教育

2025年02期 -

中小学心理健康教育

2025年01期

登录

登录