目录

快速导航-

视点 | 中国式现代化的本体论审思

视点 | 中国式现代化的本体论审思

-

视点 | 深刻领悟中国式现代化理论的自觉自信自强

视点 | 深刻领悟中国式现代化理论的自觉自信自强

-

视点 | 变与不变:从“全面深化改革到“进一步全面深化改革”的辩证逻辑

视点 | 变与不变:从“全面深化改革到“进一步全面深化改革”的辩证逻辑

-

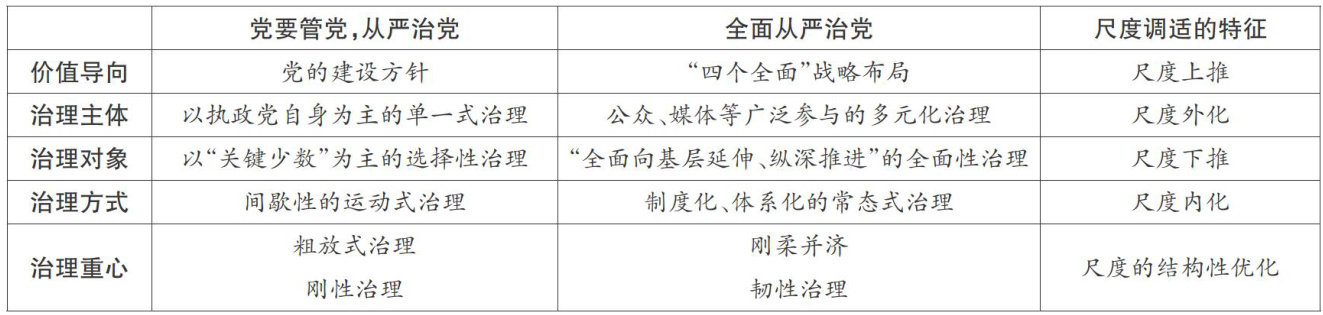

政治理论与公共治理 | 尺度调适:全面从严治党创新实践的理论分析

政治理论与公共治理 | 尺度调适:全面从严治党创新实践的理论分析

-

政治理论与公共治理 | 政府职责视角下机构限额管理何以优化:同构规制抑或异构自主

政治理论与公共治理 | 政府职责视角下机构限额管理何以优化:同构规制抑或异构自主

-

政治理论与公共治理 | 公共服务逻辑视角下价值共创型养老护理服务关系的生成机理分析

政治理论与公共治理 | 公共服务逻辑视角下价值共创型养老护理服务关系的生成机理分析

-

当代中国马克思主义政治经济学 | 金融链、创新链、产业链协同创新的生态闭环机制研究

当代中国马克思主义政治经济学 | 金融链、创新链、产业链协同创新的生态闭环机制研究

-

当代中国马克思主义政治经济学 | 直播劳动的出场、本质与特性

当代中国马克思主义政治经济学 | 直播劳动的出场、本质与特性

-

文化资源与文化新业态 | 从审美共享到价值共创:数字媒介场域青年的国潮消费与认同表达

文化资源与文化新业态 | 从审美共享到价值共创:数字媒介场域青年的国潮消费与认同表达

-

社会理论与政策 | 生育保险法律制度的定位与规则重构

社会理论与政策 | 生育保险法律制度的定位与规则重构

-

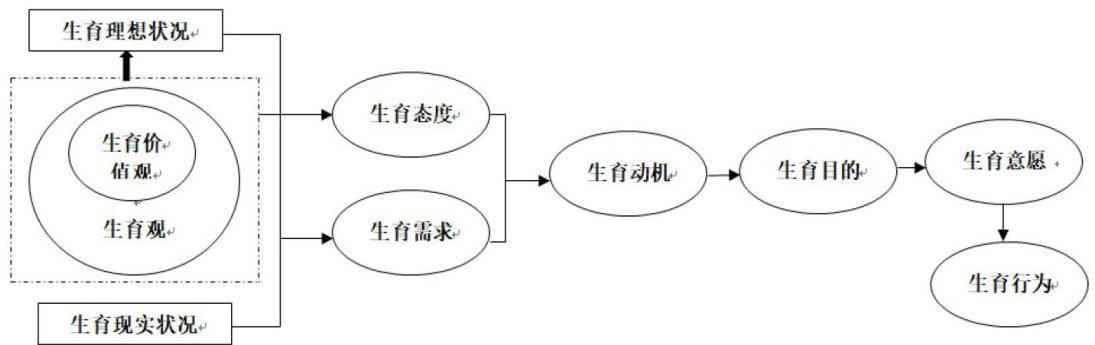

社会理论与政策 | 论大生育观及其对理解包容性生育支持政策的启示

社会理论与政策 | 论大生育观及其对理解包容性生育支持政策的启示

-

社会理论与政策 | 通往“镜面”之外:反身性的理论逻辑与实践路径

社会理论与政策 | 通往“镜面”之外:反身性的理论逻辑与实践路径

-

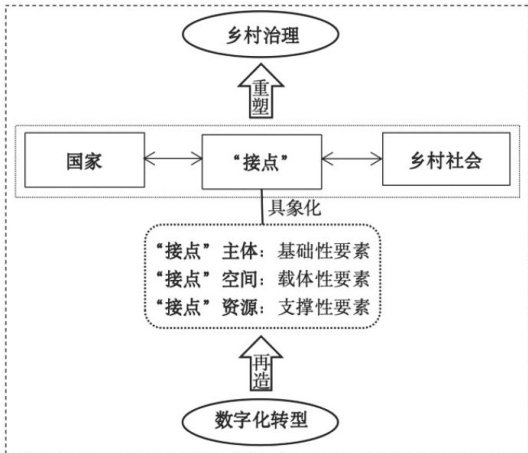

青年学丛 | “接点再造”: 数字化转型重塑乡村治理的发生机制

青年学丛 | “接点再造”: 数字化转型重塑乡村治理的发生机制

-

青年学丛 | 从“制作”到“行动”:教育探究本性的遮蔽与明

青年学丛 | 从“制作”到“行动”:教育探究本性的遮蔽与明

登录

登录