目录

快速导航-

| 2025:加速中的代际转换

| 2025:加速中的代际转换

-

| 中 国 旅 游 发 展 笔 谈

| 中 国 旅 游 发 展 笔 谈

-

| 城乡融合视角下居业协同体破解传统村落空心化路径

| 城乡融合视角下居业协同体破解传统村落空心化路径

-

| “新农人”旅游创业赋能城乡融合的逻辑理路与实践进路1

| “新农人”旅游创业赋能城乡融合的逻辑理路与实践进路1

-

| 交通网络导引下乡村旅游驱动城乡共同富裕的机制与路径

| 交通网络导引下乡村旅游驱动城乡共同富裕的机制与路径

-

| 城乡农旅融合创新助推中国式现代化:天马国际旅游节案例1

| 城乡农旅融合创新助推中国式现代化:天马国际旅游节案例1

-

| 旅游重塑城乡连接性:湖州案例1

| 旅游重塑城乡连接性:湖州案例1

-

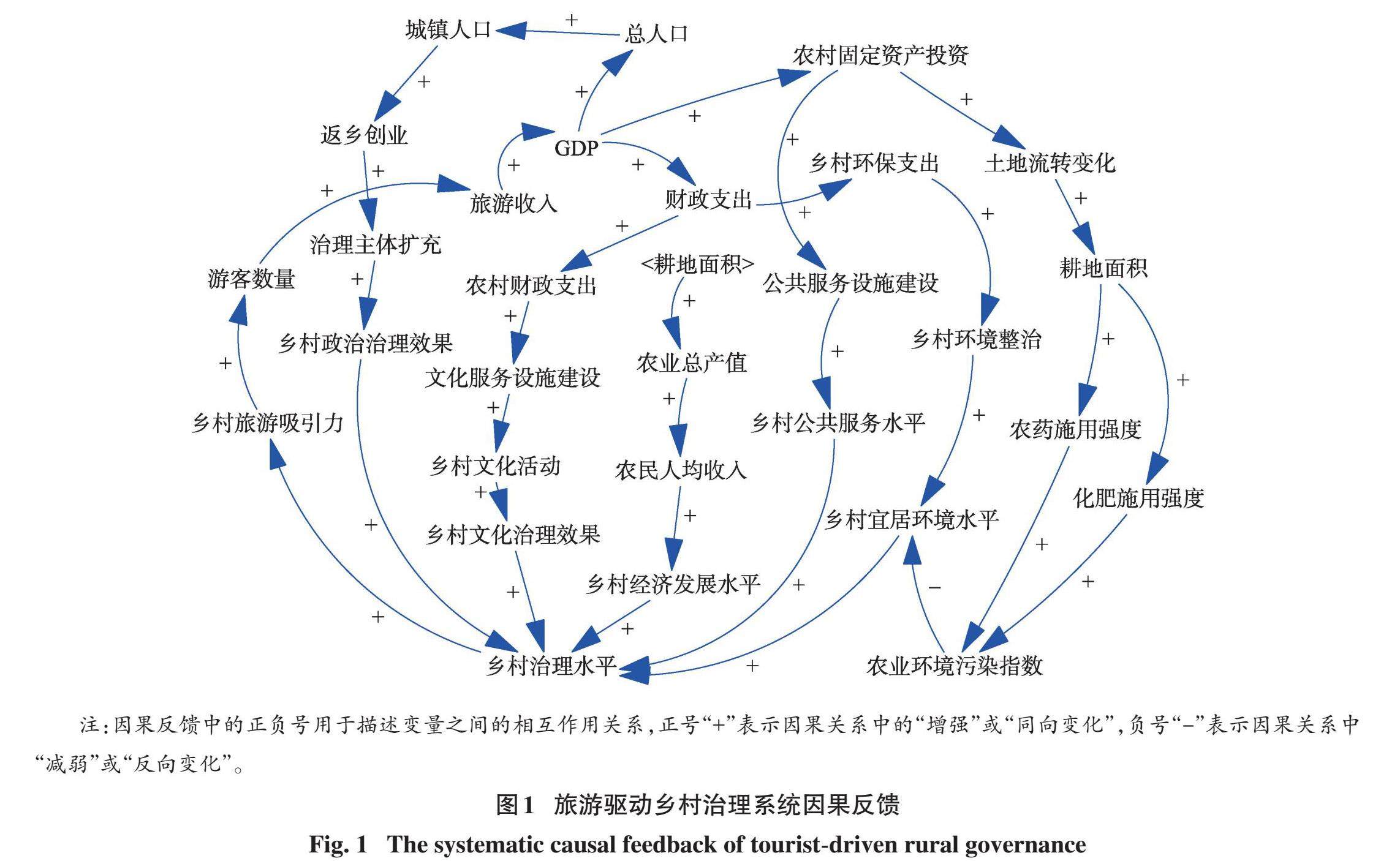

| 旅游驱动乡村治理

| 旅游驱动乡村治理

-

| 通过龙舟“变革”日常

| 通过龙舟“变革”日常

-

| 从回忆到记忆重述

| 从回忆到记忆重述

-

| 仁山智水?山水旅游目的地叙事广告的性别匹配效应

| 仁山智水?山水旅游目的地叙事广告的性别匹配效应

-

| 数字沉浸式场景下旅游者情感词典建构*

| 数字沉浸式场景下旅游者情感词典建构*

-

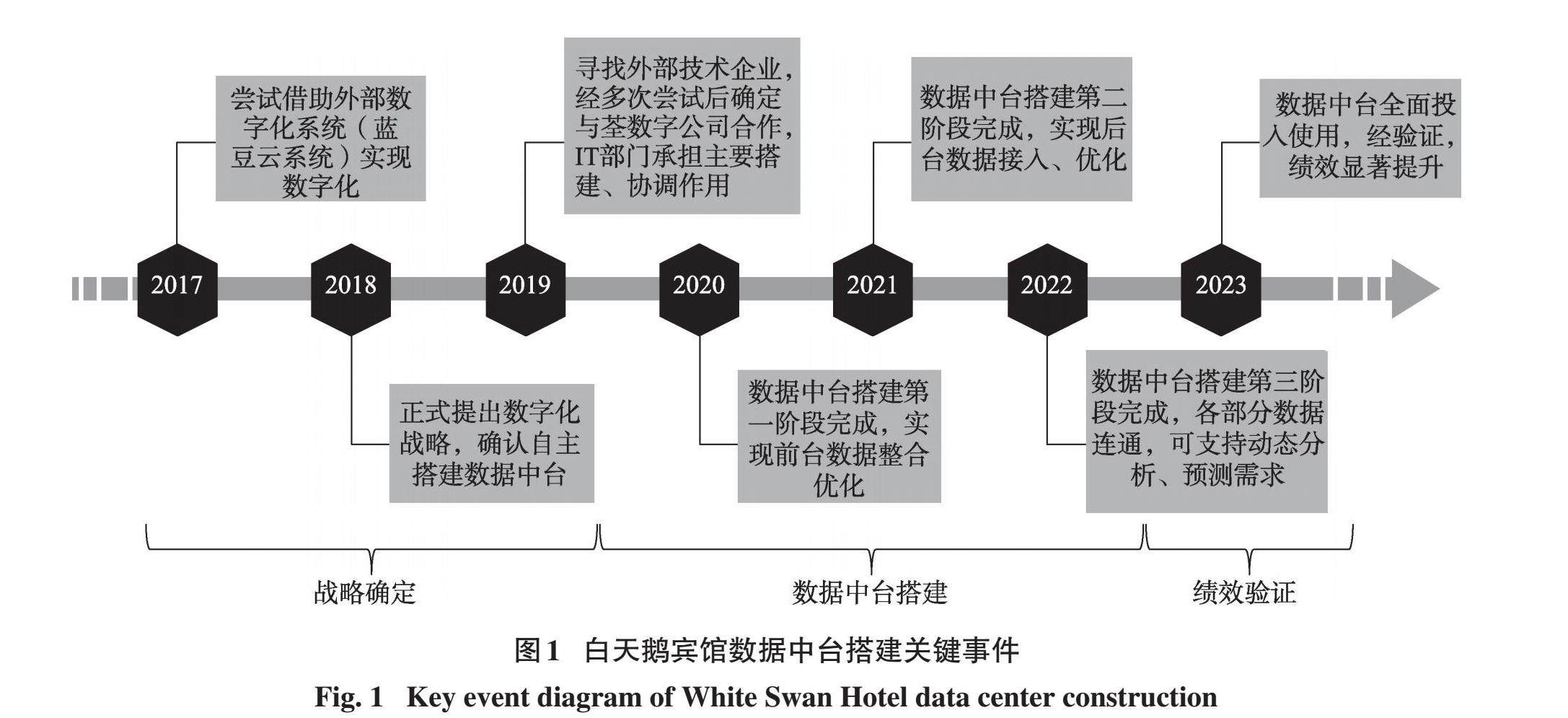

| 传统服务型企业数据中台搭建过程研究

| 传统服务型企业数据中台搭建过程研究

-

| 浪漫或现实?网红餐饮模糊食物名称对购买意愿的影响

| 浪漫或现实?网红餐饮模糊食物名称对购买意愿的影响

-

| 邮轮船景与游客体验:内涵、框架与前景

| 邮轮船景与游客体验:内涵、框架与前景

-

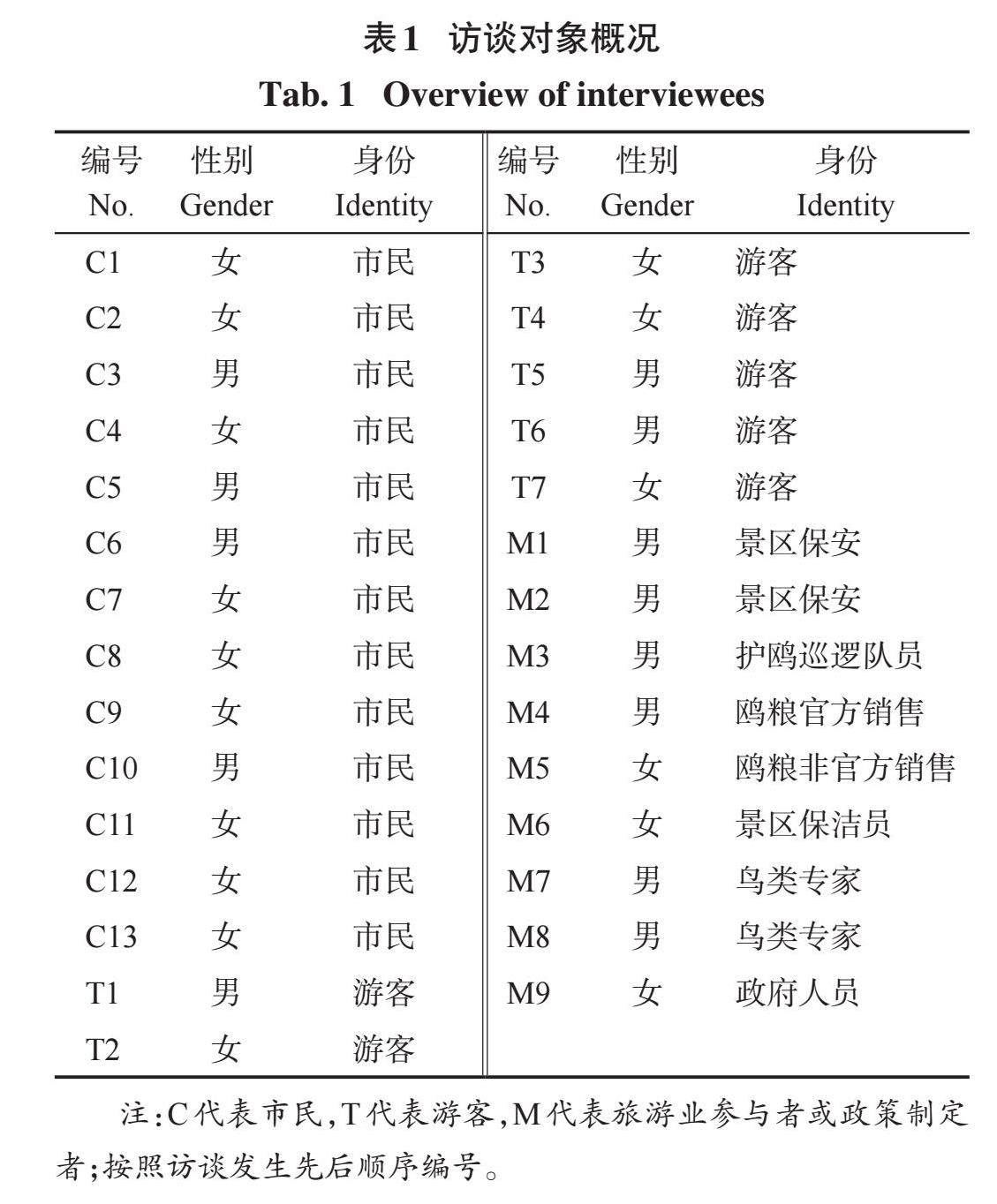

| 开放生境下野生动物旅游中人与动物关系的重构

| 开放生境下野生动物旅游中人与动物关系的重构

-

| 知识社会学视角下中国旅游高等教育反思与展望

| 知识社会学视角下中国旅游高等教育反思与展望

登录

登录